“我是美国人,不是中国的科学家!”7年前,身为钱学森侄子的钱永健公然否认自己是中

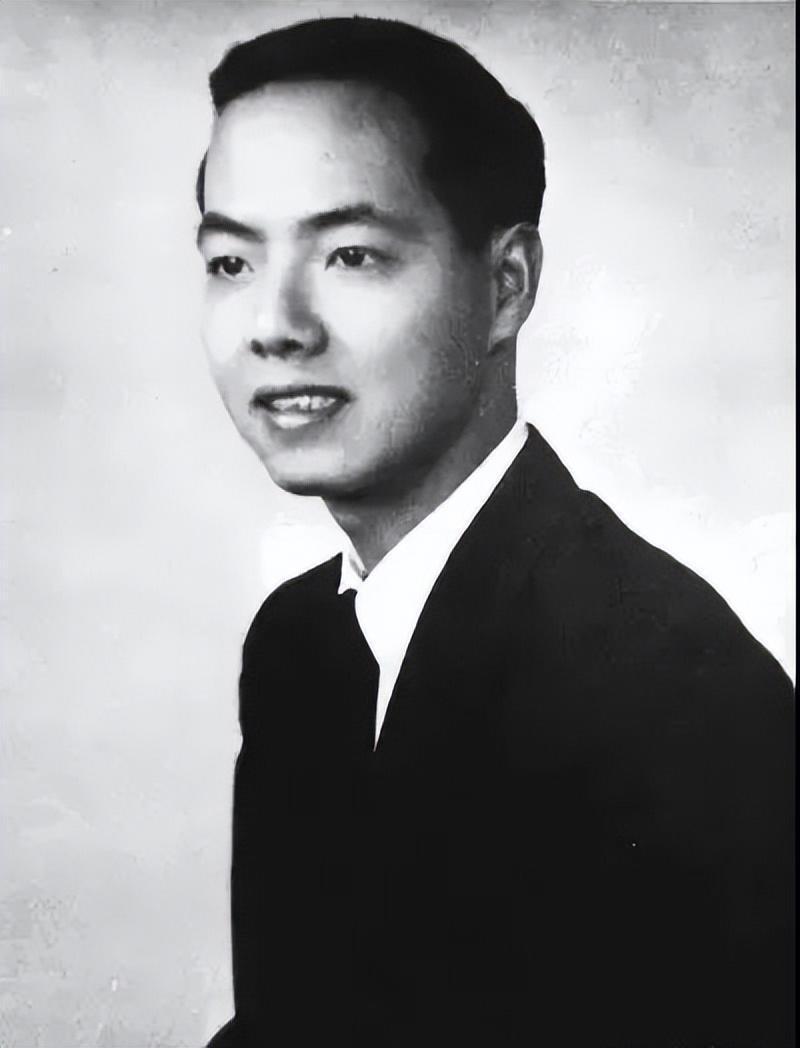

“我是美国人,不是中国的科学家!”7年前,身为钱学森侄子的钱永健公然否认自己是中国人,他还断言“一个成功的科学家必出于一个开放的社会!”钱永健1952年出生于美国纽约,是钱学森堂弟钱学榘的儿子。虽然与中国有着血缘联系,但他从文化认同到国籍归属都明确指向美国。2009年在接受香港中文大学颁授荣誉学位时,他再次强调了自己的身份定位:“虽然我有中国血统,但也是一位美国科学家。”这种理性的自我认知,与公众对其的期待形成了显著落差。钱学榘,钱永健之父,与放弃美国优厚待遇、历经坎坷归国的钱学森不同,他选择留在美国发展。这种家庭背景使得钱永健虽与钱学森有血缘关系,却成长于完全不同的环境。他曾坦言:“每个人都有自己的家庭和血缘背景,我也不例外,所以我不忘记中国。”但当被问及是否会说中文时,他幽默地表示只能听懂“你晚餐要吃什么”这样简单的句子,还笑称自己不太喜欢中国食物。钱永健的科学天赋在童年时期就已显现。因患有哮喘,他无法像其他孩子一样进行户外活动,于是把大量时间花在了家庭实验室里。16岁时,他以金属与硫氰酸盐结合的课题获得有“少年诺贝尔奖”之称的“西屋科学人才选拔赛”一等奖。随后,他踏入哈佛大学的校门,于20岁之际荣膺化学与物理学士学位。此后,他前往剑桥大学继续深造。让钱永健获得诺贝尔奖的绿色荧光蛋白研究被科学界誉为“生物化学中的北斗星”。瑞典皇家科学院甚至将其重要性与显微镜的发明相提并论。他的贡献不仅在于发现,更在于改造——通过基因突变使原本微弱的绿色荧光变得明亮持久,并开发出黄、蓝、红等多种颜色的荧光蛋白变体。世界上大多数实验室使用的荧光蛋白都是经过他改良后的版本。钱永健对科学有着纯粹的热爱。他曾说:“研究工作其实很有趣。可以发现新的东西,也是让我‘玩’下去的动力,就算在研究的过程中出现失误,还是可以从错误中发现新的讯息。”这种“玩科学”的态度贯穿了他的整个科学生涯。在剑桥求学期间,他先后从化学转到分子生物学,又转到海洋学,最后回归生理学,最终找到自己真正的兴趣所在。关于身份认同的争议,钱永健的观点体现了他一贯的理性思维。他承认自己“所有的DNA来自中国”,也尊重钱学森等家族成员的选择,但他更强调科学家的成就与开放社会环境的关系。获得诺奖后,钱永健没有停下科研脚步。他将研究方向转向医学应用,开发出能在手术中标记神经的荧光多肽,帮助外科医生避开敏感神经。他还设计了能携带化疗药物靶向癌细胞的U形多肽,并创立生物技术公司推动荧光技术的临床应用。2016年8月24日,钱永健在俄勒冈州一条自行车道上突然离世,享年64岁,官方公布的死因是心肌梗死。加州大学圣地亚哥分校在讣告中写道:“钱永健的工作照亮了科学。”这句评价既指他的荧光蛋白研究为生物学带来的光明,也概括了他对科学事业的贡献。回看钱永健关于“我是美国科学家”的表态,其中既有理性认知,也包含对科研环境的理解。他的直言不讳与钱学森的爱国情怀构成了一体两面。科学家身份归属的背后,是个人选择与环境关系的永恒命题。在全球化时代,科学家的跨国流动与身份认同已变得多元而复杂,而真正重要的或许是科学成果本身对人类进步的贡献。科学探索的疆域没有国界,科学家身上的文化烙印与身份认同,在人类知识边界的拓展中成为背景色。素材来源:科学网科学网官方账号2021-02-1020:25